दैनिक करंट अफेयर्स 8 मई 2023

स्मार्ट मीटर

GS पेपर III

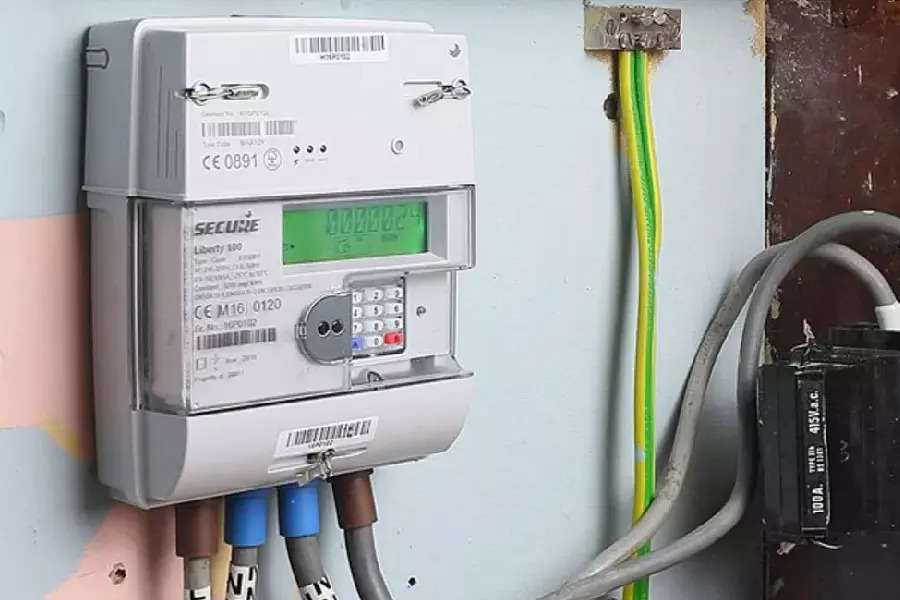

संदर्भ: भारत बिजली क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से बदल रहा है। अधिकांश स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं ने प्रौद्योगिकी के कुछ लाभों का अनुभव करना शुरू कर दिया है। हालांकि, स्मार्ट मीटर ऐप का कम उपयोग और विस्तृत बिजली बिलों तक पहुंच कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है।

स्मार्ट मीटर क्या होते हैं?

स्मार्ट मीटर अगली पीढ़ी के डिजिटल बिजली मीटर हैं जो ऊर्जा की खपत को मापते हैं और निकट वास्तविक समय में उपयोगिता कंपनी को इस जानकारी को वापस भेजते हैं।

पारंपरिक इलेक्ट्रिक मीटरों के विपरीत, जिन्हें मैन्युअल रीडिंग की आवश्यकता होती है, स्मार्ट मीटर स्वचालित रूप से उपयोगिता कंपनी को रीडिंग भेजते हैं, मीटर और उपयोगिता के बीच दो-तरफ़ा संचार को सक्षम करते हैं।

स्मार्ट मीटर पर एक अध्ययन:

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ता पहले से ही कुछ तकनीकी लाभों का अनुभव करना शुरू कर चुके हैं।

अध्ययन में लगभग 2,700 शहरी परिवारों को शामिल किया गया जो छह राज्यों में प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर का उपयोग करते हैं।

आधे उपयोगकर्ताओं ने बिलिंग नियमितता में सुधार की सूचना दी, और दो-तिहाई ने कहा कि बिलों का भुगतान करना आसान हो गया है।

लगभग 40% उपयोगकर्ताओं ने कई सह-लाभों की ओर इशारा किया जैसे कि उनके बिजली के खर्चों पर नियंत्रण की अधिक समझ, बिजली चोरी की घटनाओं में कमी, और इलाके में बिजली की आपूर्ति में सुधार।

वास्तव में, 70% प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तकनीक की सिफारिश करेंगे।

ये निष्कर्ष विश्वास दिलाते हैं कि भारत का स्मार्ट मीटरिंग ट्रांजिशन सही दिशा में बढ़ रहा है।

पारंपरिक विद्युत मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटरों के लाभ:

सही बिलिंग: स्मार्ट मीटर सटीक बिलिंग सक्षम करते हैं क्योंकि वे अनुमानित बिलों की आवश्यकता को समाप्त करते हैं, ग्राहकों को उनके ऊर्जा उपयोग के बारे में सटीक और पारदर्शी जानकारी प्रदान करते हैं।

वास्तविक समय डेटा: स्मार्ट मीटर ऊर्जा खपत पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक अपने उपयोग की निगरानी कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा खपत के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

अद्भुत मूल्य: स्मार्ट मीटर में अद्भुत मूल्य को सक्षम करने की क्षमता होती है, जहां बिजली के शुल्क दिन, मौसम या अन्य कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं, ग्राहकों को सस्ती होने पर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अधिकतम घंटे के दौरान मांग को कम करते हैं।

बेहतर ऊर्जा प्रबंधन: स्मार्ट मीटर उपयोगिताओं को ऊर्जा आपूर्ति और मांग को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, बिजली कटौती को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की अनुमति देते हैं।

ऊर्जा चोरी का पता लगाना: स्मार्ट मीटर ऊर्जा चोरी का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकते हैं, उपयोगिताओं के नुकसान को कम कर सकते हैं और ऊर्जा लागत का उचित वितरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

ग्राहक नियंत्रण: स्मार्ट मीटर ग्राहकों को उनकी ऊर्जा खपत पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने ऊर्जा उपयोग को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने बिलों को कम कर सकते हैं।

स्मार्ट मीटर परिनियोजन में चुनौतियाँ:

उच्च स्थापना लागत: स्मार्ट मीटर स्थापित करने की अग्रिम लागत महत्वपूर्ण हो सकती है, और उपयोगिताओं या ग्राहकों के लिए गोद लेने में बाधा हो सकती है।

तकनीकी चुनौतियाँ: स्मार्ट मीटर को मौजूदा ग्रिड अवसंरचना में स्थापित करना और एकीकृत करना तकनीकी रूप से जटिल हो सकता है, जिसके लिए संचार नेटवर्क और अन्य उपकरणों में महत्वपूर्ण उन्नयन की आवश्यकता होती है।

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: स्मार्ट मीटर संवेदनशील ग्राहक डेटा एकत्र और प्रसारित करते हैं, जिससे डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ जाती है।

उपयोगकर्ता को अपनाना: ग्राहकों को स्मार्ट मीटर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एक चुनौती हो सकती है, खासकर अगर वे तकनीक से अपरिचित हैं या स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में शिक्षा की कमी है।

अंतर्संचालनीयता: यह सुनिश्चित करना कि स्मार्ट मीटर विभिन्न संचार प्रोटोकॉल और मानकों के साथ अंतर-संचालित हैं, विशेष रूप से कई उपयोगिता प्रदाताओं वाले क्षेत्रों में एक चुनौती हो सकती है।

विनियामक चुनौतियाँ: विनियामक वातावरण भी एक चुनौती हो सकता है, खासकर अगर स्मार्ट मीटर के आसपास के नियम अस्पष्ट हैं या उपयोगिता प्रदाताओं या उपभोक्ता समूहों जैसे हितधारकों से प्रतिरोध है।

|

विद्युत अधिनियम 2003 विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत बिजली क्षेत्र को विनियमित करने वाला केंद्रीय कानून है।

अधिनियम केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों (CERC और SERC) पर विद्युत नियामक आयोगों का प्रावधान करता है।

इन आयोगों के कार्यों में शामिल हैं: शुल्क का विनियमन और निर्धारण। संचरण के लिए लाइसेंस जारी करना। वितरण, और बिजली व्यापार। विवादों पर निर्णय लेना, उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर। |

स्मार्ट मीटर परिनियोजन में सुधार के तरीके:

शिक्षा और जागरूकता: उपयोगिताएँ और सरकारें स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चला सकती हैं, और वे ऊर्जा की खपत को कम करने और पैसे बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं। इन अभियानों को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों को लक्षित करना चाहिए, और उनके लाभ के लिए स्मार्ट मीटर का उपयोग करने के तरीके पर कार्रवाई योग्य सुझाव और जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

सह-स्वामित्व और सहयोग: उपयोगिताओं और सरकारी निकायों को उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुचारू स्थापना और रिचार्ज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना चाहिए, और राजस्व संरक्षण और उपभोक्ता जुड़ाव के लिए स्मार्ट मीटर डेटा का लाभ उठाना चाहिए। डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) को ड्राइविंग सीट लेनी चाहिए और उन्नत पैमाइश अवसंरचना सेवा प्रदाता (AMISPs) के साथ कार्यक्रम का सह-स्वामित्व करना चाहिए जो AMI प्रणाली को स्थापित करने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

अभिनव और स्केलेबल डेटा समाधान: डिस्कॉम, प्रणाली इंटीग्रेटर्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को अपने वास्तविक मूल्य प्रस्ताव को खोलने के लिए स्मार्ट मीटर डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अभिनव और स्केलेबल डेटा समाधान तैयार करने के लिए सहयोग करना चाहिए। इसके लिए एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होगी जो विश्लेषिकी, डेटा मेजबानी और साझाकरण प्लेटफार्मों में नवाचार को बढ़ावा दे, और प्रमुख अभिनेताओं को सहयोगात्मक रूप से परीक्षण करने और नए समाधानों को स्केल करने में सक्षम बनाता है।

उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना: नीति निर्माताओं और नियामकों को नए खुदरा बाजारों को खोलने के लिए उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए नियमों को मजबूत करना चाहिए। उन्हें शुल्क डिजाइन में सरलीकरण और नवाचार को भी सक्षम करना चाहिए और खुदरा बाजार को नए व्यापार मॉडल और प्रोसुमेजर्स (उत्पादक, उपभोक्ता और भंडारण उपयोगकर्ता) के लिए खोलना चाहिए। कागजी बिलों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, बकाया समायोजन, रिचार्ज अलर्ट की आवृत्ति, बफर समय, छूट और डेटा गोपनीयता के संबंध में नियम बनाए जाने चाहिए।

अंतर्संचालनीयता: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्मार्ट मीटर विभिन्न संचार प्रोटोकॉल और मानकों के साथ अंतर-संचालित हों। यह मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

पायलट कार्यक्रम और सीखने के अवसर: उपयोगिताएँ और सरकारें नई स्मार्ट मीटर तकनीकों और व्यवसाय मॉडल का परीक्षण करने के लिए पायलट कार्यक्रम चला सकती हैं, और परिणामों से सीखकर सफल मॉडल को बढ़ा सकती हैं।

निष्कर्ष:

भारत अपने उत्पादन स्रोतों को डीकार्बोनाइज करते हुए अपनी बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने की एक अनूठी यात्रा पर है। जिम्मेदार खपत, कुशल ऊर्जा प्रबंधन और वितरित ऊर्जा संसाधनों के लागत प्रभावी एकीकरण को सक्षम करने के माध्यम से स्मार्ट मीटर में संक्रमण टूलबॉक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। भारत की स्मार्ट मीटरिंग पहल की सफलता के लिए एक उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन और परिनियोजन दर्शन महत्वपूर्ण होगा। प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, भारत स्मार्ट मीटर की तैनाती और उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार कर सकता है, जिससे स्मार्ट-मीटर क्रांति एक वास्तविकता बन सकती है।

स्रोत: द हिंदू

भांग की खेती

GS पेपर II

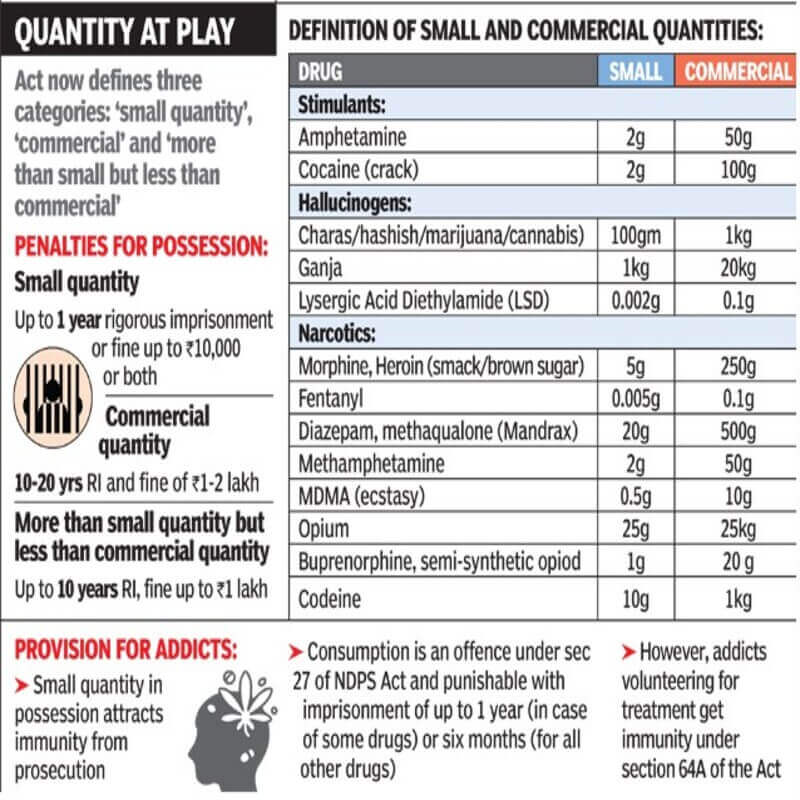

संदर्भ: हिमाचल प्रदेश कथित तौर पर उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में शामिल होकर भांग की खेती को वैध बनाने पर विचार कर रहा है। स्वापक औषध और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम 1985 के तहत भारत में भांग की खेती और नशीली दवाओं के उपयोग के अपराधीकरण के परिणामस्वरूप लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण कारावास, उपयोगकर्ताओं का कलंक और गरीब पुनर्वास की संभावनाएं हैं। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण दवा निर्भरता को दूर करने और आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ को कम करने में मदद कर सकता है।

भांग क्या है?

भांग, जिसे अन्य नामों के बीच मारिजुआना के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से चिकित्सा या मनोरंजक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले भांग के पौधे से एक मनो-सक्रिय दवा है।

भांग का मुख्य साइकोएक्टिव घटक टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल (THC) है, जो पौधे में 483 ज्ञात यौगिकों में से एक है, जिसमें कैनबिडिओल (CBD) सहित कम से कम 65 अन्य कैनबिनोइड्स शामिल हैं।

इसका उपयोग धूम्रपान, वाष्पीकरण, भोजन में या अर्क के रूप में किया जाता है।

मारिजुआना को वैध बनाने की संभावनाएं:

स्वास्थ्य सुविधाएं:

भांग में पाया जाने वाला कैनबिनोइड्स एक बेहतरीन उपचारक है और आयुर्वेद में इसका उल्लेख पाया गया है।

इसका उपयोग मल्टीपल स्केलेरोसिस, गठिया, मिर्गी, अनिद्रा, HIV/ एड्स उपचार और कैंसर जैसी कई चिकित्सीय स्थितियों के इलाज के लिए किया जा सकता है।

पारिस्थितिक लाभ:

अध्ययनों के अनुसार भांग के पौधे और बीजों को सुपर-फूड का लेबल दिए जाने के अलावा यह एक सुपर-इंडस्ट्रियल कार्बन-नेगेटिव कच्चा माल भी है।

पौधे के प्रत्येक भाग का उपयोग किसी न किसी उद्योग के लिए किया जा सकता है। गांजा का उपयोग वर्तमान में कुछ देशों में जैव-ईंधन, जैव-प्लास्टिक और यहां तक कि निर्माण सामग्री बनाने के लिए भी किया जा रहा है। सौन्दर्य प्रसाधन उद्योग ने भी भांग के बीजों को अपना लिया है।

मारिजुआना व्यसन मुक्त है:

एक महामारी विज्ञान के अध्ययन से पता चला है कि मारिजुआना का उपयोग करने वालों में से केवल 9% चिकित्सकीय रूप से इस पर निर्भर होते हैं।

तम्बाकू, शराब और कोकीन के लिए 'तुलनीय दरें' क्रमशः 32%, 15% और 16% थीं।

आय का अच्छा स्रोत:

मारिजुआना को वैध और कर लगाने से, सरकार भारी मात्रा में राजस्व अर्जित करने के लिए खड़ी होगी जो अन्यथा इतालवी और इज़राइली ड्रग कार्टेल में चली जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को लिखे एक खुले पत्र में, नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन के नेतृत्व में लगभग 500 अर्थशास्त्रियों ने मारिजुआना को "कानूनी लेकिन अन्य सामानों की तरह कर और विनियमित करने का आह्वान किया।

एक संभावित नकदी फसल:

भांग का पौधा भारत के लिए प्राकृतिक है, खासकर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में। इसमें गरीब सीमांत किसानों के लिए नकदी फसल बनने की क्षमता है।

यदि उचित शोध किया जाए और आधिकारिक स्तर पर मारिजुआना की खेती को प्रोत्साहित किया जाए, तो यह धीरे-धीरे छोटी जोत वाले गरीब लोगों के लिए आय का एक स्रोत बन सकता है।

कारगर नहीं रही रोक :

भारत में, कोकीन जैसी सिंथेटिक दवाओं की खपत मारिजुआना पर प्रतिबंध लगने के बाद से बढ़ी है, जबकि अमेरिका में कुछ राज्यों में इसे वैध किए जाने के बाद से यह घट गई है।

इसके अलावा, इन दिनों, भारत में मारिजुआना खरीदना काफी आसान है और युवाओं में इसकी खपत व्यापक है। इसलिए यह कहना उचित है कि शराबबंदी समस्या को रोकने में विफल रही है

मारिजुआना कम हानिकारक है:

शराब पीने की तुलना में मारिजुआना की खपत को सामाजिक रूप से विचलित व्यवहार के रूप में कभी नहीं माना गया था। वास्तव में, इसे कानूनी बनाए रखना एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण माना जाता था।

अब यह चिकित्सकीय रूप से सिद्ध हो चुका है कि मारिजुआना शराब की तुलना में कम हानिकारक है।

|

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) अधिनियम

स्वापक औषध और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम एक भारतीय कानून है जो मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाता है। 1970 के दशक में ड्रग्स पर अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक युद्ध के जवाब में अधिनियम बनाया गया था। NDPS अधिनियम को इसके अधिनियमन के बाद से कई बार संशोधित किया गया है, जिसमें सबसे हालिया संशोधन 2014 में किया गया है। अधिनियम दवाओं की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करता है और विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग दंड निर्धारित करता है। इस अधिनियम की सख्त प्रावधानों के लिए आलोचना की गई है, विशेष रूप से छोटे पैमाने पर नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए, जिन्हें अक्सर कैद किया जाता है और पुनर्वास और नशामुक्ति केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाल के वर्षों में, छोटे पैमाने पर नशीली दवाओं के उपयोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और नशीली दवाओं के उपभोक्ताओं को अपराधियों के बजाय पीड़ितों के रूप में मानने की मांग की गई है। |

नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं का अपराधीकरण एक अच्छा विकल्प क्यों नहीं है?

पूर्व-परीक्षण क़ैद और लांछन: अपराधीकरण का अर्थ है लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण क़ैद और नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों को कलंकित करना, जो अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से होते हैं।

नशामुक्ति केंद्रों तक पहुंच का अभाव: कई नशा करने वालों के पास नशामुक्ति केंद्रों तक पहुंच नहीं होती है, जिससे उनका पुनर्वास मुश्किल हो जाता है।

पुनर्वास में कठिनाई: नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं को सलाखों के पीछे डाल देना उनके पुनर्वास को कठिन बना देता है और उन्हें पेडलर बनने के जोखिम में डाल देता है।

अत्यधिक बोझ वाली आपराधिक न्याय प्रणाली: नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं का अत्यधिक अपराधीकरण पहले से ही बोझ वाली अदालतों को बंद कर देता है और जांच एजेंसियों के काम के बोझ को बढ़ा देता है।

सार्वजनिक संसाधनों का अपव्यय: एक मजबूत पुनर्वास नेटवर्क स्थापित करने के लिए जिन सार्वजनिक संसाधनों को लगाया जा सकता था, वे इस प्रक्रिया में बर्बाद हो जाते हैं।

नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने में अप्रभावी: दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए अपराधीकरण का इरादा था। हालांकि, दुनिया भर में दवाओं पर निर्भरता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है।

सामाजिक भलाई को कम आंकना: ड्रग उपयोगकर्ताओं का अति-अपराधीकरण उनके सामाजिक कल्याण को कम करता है, जो व्यसन और अपराध के चक्र को बनाए रखता है।

नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के अपराधीकरण के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए कदम:

गैर-अपराधीकरण: सरकार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुशंसित व्यक्तिगत उपभोग के लिए कम मात्रा में दवाओं के कब्जे को गैर-अपराधीकरण करने पर विचार करना चाहिए। यह नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं को अपराधियों के बजाय पीड़ितों के रूप में पेश करेगा और उनके पुनर्वास की सुविधा प्रदान करेगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण: सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में नशीली दवाओं के उपयोग को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसमें नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों को केवल दंडित करने के बजाय उनके कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच अंतर करना: सरकार को ड्रग विक्रेताओं और ड्रग उपभोक्ताओं के बीच अंतर करना चाहिए और उनसे निपटने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। जबकि ड्रग विक्रेताओं को दंडित किया जाना चाहिए, ड्रग उपयोगकर्ताओं को पीड़ितों के रूप में माना जाना चाहिए और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

एक मजबूत पुनर्वास नेटवर्क की स्थापना: सरकार को दवा उपयोगकर्ताओं के लिए एक मजबूत पुनर्वास नेटवर्क स्थापित करने के लिए संसाधनों का आवंटन करना चाहिए। इससे नशीली दवाओं के उपयोग के मूल कारण को दूर करने और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

जन जागरूकता अभियान: सरकार को स्वास्थ्य और कल्याण पर नशीली दवाओं के उपयोग के नकारात्मक प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इससे दवाओं की मांग को कम करने और आबादी के बीच नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

|

CBD तेल CBD तेल एक प्रकार का तेल है जिसमें कैनबिडिओल (CBD) होता है, जो भांग के पौधे में पाया जाने वाला एक गैर मनोविश्लेषक यौगिक है।

CBD तेल संयंत्र से CBD निकालकर और इसे वाहक तेल जैसे भांग के बीज के तेल या नारियल के तेल से पतला करके बनाया जाता है।

इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें चिंता कम करना, दर्द से राहत देना और नींद में सुधार करना शामिल है। |

निष्कर्ष:

भारत में नशीली दवाओं के उपयोग के अपराधीकरण ने दवा पर निर्भरता को कम नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ पड़ा है। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण दवा निर्भरता को दूर करने और नशीली दवाओं के उपयोग से जुड़े कलंक को कम करने में मदद कर सकता है। भारत पुर्तगाल और कनाडा और सिक्किम राज्य जैसे देशों के उदाहरणों से सीख सकता है।

स्रोत: द हिंदू

राजनीति का अपराधीकरण

GS पेपर II

संदर्भ: हाल ही में, लोकतांत्रिक सुधारों के लिए एसोसिएशन (ADR) ने खुलासा किया है कि 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे को उजागर करता है। ADR ने चुनाव लड़ने से गंभीर आपराधिक अपराधों के दोषी उम्मीदवारों की स्थायी अयोग्यता की सिफारिश की है। हालांकि, ऐसी अयोग्यताओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

राजनीति का अपराधीकरण क्या है?

राजनीति के अपराधीकरण को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब अपराधी सरकार की राजनीति में भाग लेते हैं, यानी चुनाव लड़ते हैं और संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुने जाते हैं।

यह बढ़ता हुआ खतरा हमारे समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को प्रभावित कर रहा है, जैसे चुनावों में निष्पक्षता, कानून का पालन करना और जवाबदेह होना।

ADR के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संसद के लिए चुने गए आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की संख्या 2004 से बढ़ रही है।

2004 में, 24% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जो 2019 में बढ़कर 43% हो गए।

फरवरी 2023 में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि 2009 से घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है।

2019 के लोकसभा चुनाव में 159 सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की थी, जिनमें बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण:

उम्मीदवार और राजनीतिक दल अक्सर वोट खरीदने और अन्य नाजायज प्रथाओं जैसे अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं, जिन्हें आमतौर पर "गुंडा" कहा जाता है।

राजनीतिक अपराध की यह संस्कृति अक्सर राजनेताओं और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संबंधों से बनी रहती है, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता और संसाधनों के दुरुपयोग के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, जिससे भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियां होती हैं।

चुनाव लड़ने वाले अधिकांश उम्मीदवारों को धन, निधि और दान की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना उचित है कि भ्रष्टाचार सीधे तौर पर कानून की अवमानना को जन्म देता है।

कानून की अवमानना और राजनीति के अपराधीकरण के बीच सीधा संबंध है। जब कानून की अवमानना राजनीति के अपराधीकरण के साथ जुड़ जाती है, तो यह पनपते भ्रष्टाचार को जन्म देती है।

लोग आम तौर पर सामुदायिक हितों के एक संकीर्ण चश्मे के माध्यम से मतदान करते हैं और राजनेताओं की आपराधिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा करते हैं।

इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को केवल इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होने के बजाय किसी विशेष समुदाय के हितों के साथ संरेखित होते हैं।

राजनेता चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार और बाहुबल को खत्म करने के वादे करते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूरा करते हैं।

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) प्रणाली सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार का पक्ष लेता है। बाहुबल का उपयोग करने के पीछे विचारधारा यह है कि भय और हिंसा पार्टियों को जीतने में मदद कर सकते हैं यदि वे विश्वास हासिल नहीं कर सकते हैं।

FPTP प्रणाली को साधारण बहुमत प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इस मतदान पद्धति में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। यह राजनीतिक दलों और अपराधियों के बीच एक खतरनाक गठजोड़ बनाता है।

काला धन और माफिया फंड राजनीति के अपराधीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पैसे के इन अवैध स्रोतों का इस्तेमाल वोट खरीदने और चुनाव जीतने के लिए किया जाता है, जिससे राजनीति में अपराधीकरण में वृद्धि होती है।

राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ाने में देश का कुशासन भी अहम भूमिका निभाता है। चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उचित कानूनों और नियमों का अभाव है।

केवल आदर्श आचार संहिता है जो किसी कानून द्वारा लागू नहीं की जाती है।

राजनीति के अपराधीकरण के निहितार्थ:

यह एक उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जो लोकतंत्र का आधार है।

बड़ी समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन जाते हैं, यह सुशासन देने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियाँ भारत की राज्य संस्थाओं की प्रकृति और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती हैं।

काले धन के प्रचलन से राजनेताओं के लिए वोट खरीदना और अपने पदों को सुरक्षित करना आसान हो जाता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां भ्रष्ट आचरण सामान्य हो जाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। इससे ईमानदार लोक सेवकों के लिए प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो जाता है और सरकार में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है।

यह समाज में हिंसा की संस्कृति का परिचय देता है और युवाओं के अनुसरण के लिए एक बुरी मिसाल कायम करता है और शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कम करता है।

आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता के कानूनी पहलू क्या हैं?

इस संबंध में, भारतीय संविधान यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि संसद, विधान सभा या किसी अन्य विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने से किसी व्यक्ति को क्या अयोग्य ठहराता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंड का उल्लेख है।

अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर अयोग्यता प्रदान करती है, जिसके अनुसार दो वर्ष से अधिक की जेल की सजा वाला व्यक्ति जेल की अवधि समाप्त होने के बाद छह साल तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है।

हालांकि, कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं इसलिए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता इन मामलों में उनकी सजा पर निर्भर करती है।

राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ पहल/सिफारिशें:

1983 में, राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति का गठन राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़ की सीमा की पहचान करने और राजनीति के अपराधीकरण से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों की सिफारिश करने के उद्देश्य से किया गया था।

विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत 244वीं रिपोर्ट (2014) में विधायिका में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर परिणाम देने वाले आपराधिक राजनेताओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है।

विधि आयोग ने उन लोगों की अयोग्यता की सिफारिश की जिनके खिलाफ पांच साल या उससे अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराध के लिए नामांकन की जांच की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले आरोप तय किए गए हैं।

2017 में, केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के मुकदमे को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक वर्ष के लिए 12 विशेष अदालतें स्थापित करने की योजना शुरू की।

शीर्ष अदालत ने तब से कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें केंद्र से इन मामलों में जांच में देरी के कारणों की जांच के लिए एक निगरानी समिति गठित करने को कहा है।

राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में SC के निर्णय:

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2002): 2002 में, SC ने फैसला सुनाया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता के साथ अपने आपराधिक और वित्तीय रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी।

रमेश दलाल बनाम भारत संघ (2005): 2005 में, SC ने फैसला सुनाया था कि एक मौजूदा सांसद या विधायक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा, अगर दोषी ठहराया जाता है और अदालत द्वारा दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है।

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013): सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है कि संसद या राज्य विधान सभा का कोई भी सदस्य जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा काटता है, उसे पद धारण करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014): दिल्ली एचसी ने कहा कि एक व्यक्ति को केवल इसलिए चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उस पर एक आपराधिक आरोप लगाया गया है। हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारना चाहिए।

पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019): सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और समाचार पत्रों पर प्रकाशित करने का आदेश दिया है। अदालत ने ईसीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा तैयार करने का भी निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित की जाए।

आगे का रास्ता:

ECI को अधिक शक्ति: चुनाव सुधारों पर समितियों ने चुनावों के राज्य वित्त पोषण और काले धन पर अंकुश लगाने और राजनीति के अपराधीकरण को सीमित करने के लिए चुनाव आयोग को मजबूत करने की सिफारिश की है।

मतदाताओं का कर्तव्य : मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन के दुरूपयोग को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। न्यायपालिका को गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करके एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

शीघ्र न्यायिक प्रक्रियाएं: न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने से राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्ट और साथ ही आपराधिक तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। एक समयबद्ध न्याय वितरण प्रणाली, ईसीआई द्वारा कड़े कदम और प्रासंगिक कानूनों को उचित रूप से मजबूत करना।

RPA में संशोधन: राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के लिए आरपीए 1951 में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके जिनके खिलाफ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध लंबित है।

स्रोत: द हिंदू

मुद्रा और वित्त 2022-23 पर रिपोर्ट

GS पेपर III

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) ने मुद्रा और वित्त 2022-23 पर एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के बारे में:

एक हरित स्वच्छ भारत की ओर की थीम वाली यह रिपोर्ट RBI के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और यह आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के योगदानकर्ताओं के निष्कर्षों और निष्कर्षों पर आधारित है।

यह भारत में स्थायी उच्च विकास के लिए भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन के चार प्रमुख आयामों को शामिल करता है।

क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के अभूतपूर्व पैमाने और गति हैं; इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव; वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ; और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए नीतिगत विकल्प।

प्रमुख निष्कर्ष:

भारत में जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिए संचयी कुल व्यय 2030 तक 85.6 लाख करोड़ (2011-12 की कीमतों पर) तक पहुंचने का अनुमान है।

2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के लिए सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता में सालाना लगभग 5% की कमी और 2070-71 तक नवीकरणीय ऊर्जा के पक्ष में लगभग 80% तक ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी।

जलवायु घटनाओं के कारण होने वाले बुनियादी ढांचे के अंतर को दूर करने के लिए 2030 तक भारत की हरित वित्तपोषण आवश्यकता सालाना सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2.5% होने का अनुमान है।

जलवायु तनाव परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) अधिक असुरक्षित हो सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर, हालांकि, जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों का माप कार्य प्रगति पर है।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड सहित वर्तमान भुगतान परिदृश्य की तुलना में CBDC अधिक ऊर्जा कुशल हो सकते हैं।

CBDC मुद्रण, भंडारण, परिवहन और भौतिक मुद्रा के प्रतिस्थापन जैसे कार्यों को समाप्त करके उत्सर्जन को रोकने में मदद करता है।

अनुशंसाएँ:

देश में हरित वित्त को गति देने और चलाने के लिए और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत को उभरती हुई वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक व्यापक-आधारित कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली स्थापित करने और कार्बन टैक्स पेश करने की आवश्यकता है।

इसने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए हरित वर्गीकरण से जुड़ी एक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) शुरू करने की भी सिफारिश की, जो आंशिक रूप से सब्सिडी और कर को संतुलित कर सकती है।

जलवायु परिवर्तन और संबंधित मुद्दों पर सार्वजनिक खर्च को सही ढंग से दर्ज करने और उन्हें वार्षिक बजट के पूरक के रूप में जलवायु बजट रिपोर्ट में रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

भारत को बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों तक पहुंच में सुधार के तरीकों का पता लगाना चाहिए और स्मार्ट ग्रिड का उपयोग करके उचित ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी और मांग प्रबंधन तंत्र के माध्यम से पवन और सौर ऊर्जा आपूर्ति में परिवर्तनशीलता को दूर करने के प्रयासों को तेज करना चाहिए।

आगे का रास्ता:

सभी नीति लीवरों में सुनिश्चित की गई प्रगति के साथ एक संतुलित नीतिगत हस्तक्षेप भारत को 2030 तक अपने हरित परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा, जिससे 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

कृषि मैपर:

केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री ने कृषि मैपर लॉन्च किया।

कृषि मैपर कृषि में भू-स्थानिक डेटा के लिए एक एकीकृत ऐप है।

भू-स्थानिक डेटा उस जानकारी को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके पास किसी स्थान के साथ वस्तुओं, घटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है।

यह संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, फसल के परिणामों की भविष्यवाणी, पैदावार बढ़ाने, कृषि पद्धतियों में सुधार आदि में मदद करेगा।

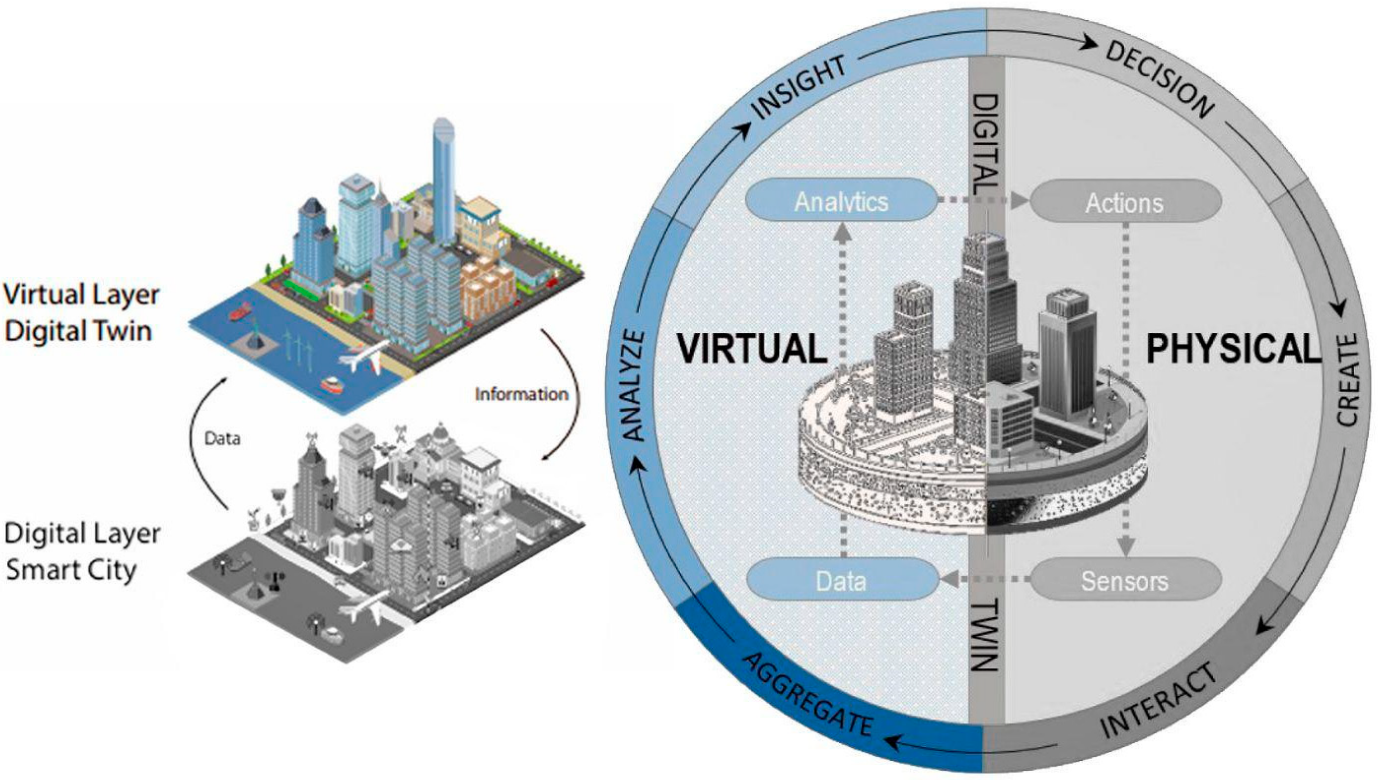

डिजिटल ट्विन सिटी:

उनकी दक्षता, समन्वय और शासन को बढ़ाने के लिए भारत के शीर्ष 100 शहरों का एक डिजिटल ट्विन बनाने की योजना है।

एक डिजिटल ट्विन एक वस्तु या प्रणाली का एक त्रि-आयामी (3D) आभासी प्रतिनिधित्व है जो किसी भौतिक वस्तु-यहां तक कि एक शहर के प्रदर्शन, संचालन, या लाभप्रदता में रीयल-टाइम अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

एक शहर का डिजिटल ट्विन, इस प्रकार, कम लागत पर बुनियादी ढांचे की बेहतर योजना को सक्षम करके नीति निर्माताओं को शहर के शासन और शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

अन्य लाभ: जलवायु-स्मार्ट शहर या हरित बुनियादी ढाँचा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, हरित पर्यावरण, स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट कृषि आदि।

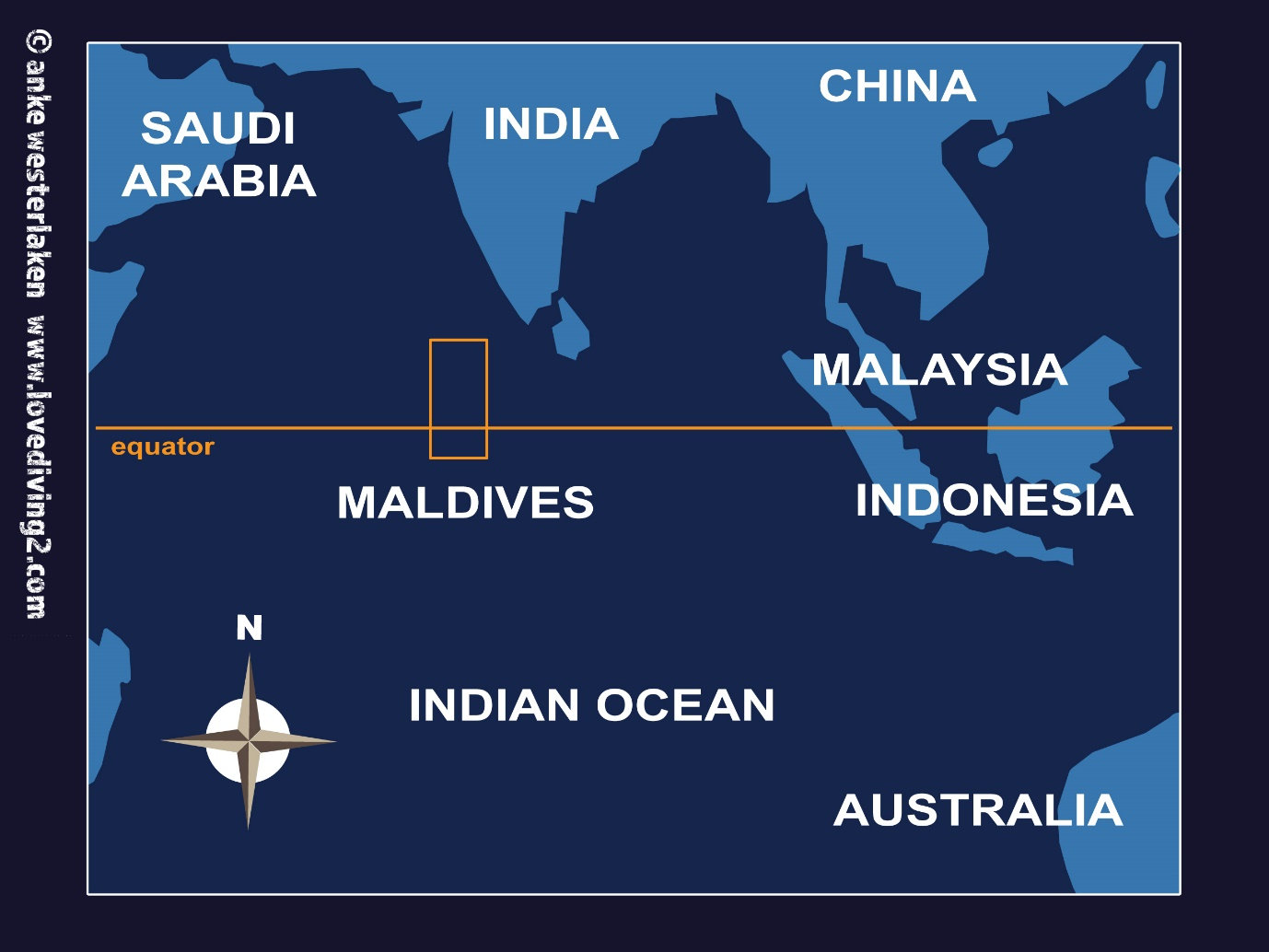

मालदीव (राजधानी: माले):

भारतीय रक्षा मंत्री ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के तटरक्षक बल 'एकथा बंदरगाह' की आधारशिला रखी।

मालदीव उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है।

8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप (भारत) से अलग करता है।

यह द्वीप ज्वालामुखी मूल का है और इसमें लगभग 1,200 छोटे प्रवाल द्वीपों और रेत के किनारे की एक श्रृंखला है, जो गुच्छों या एटोल में समूहीकृत हैं।