समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष

GS Paper II (राजव्यवस्था एवं शासन)

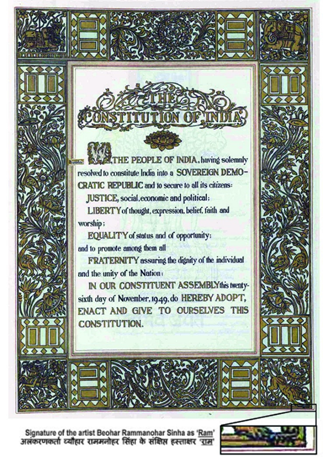

संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने पर हाल ही में बहस छिड़ गई है। लोकसभा में एक पार्टी के नेता ने प्रस्तावना के इन शब्दों पर चिंता जताई है।

प्रस्तावना का महत्व:

प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को समाहित करती है।

यह संविधान के परिचय के रूप में कार्य करता है, इसके मूलभूत आदर्शों को रेखांकित करता है।

मूल प्रस्तावना:

1950 में जब संविधान लागू हुआ तो प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द शामिल नहीं थे। यह उस समय की संविधान सभा के दृष्टिकोण और उद्देश्यों को दर्शाता है।

"समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" का योग:

1976 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए थे।

इंदिरा गांधी की सरकार का लक्ष्य "गरीबी हटाओ" (गरीबी मिटाओ) जैसे नारों के साथ तालमेल बिठाते हुए एक समाजवादी और गरीब-समर्थक छवि पर जोर देना था। "समाजवादी" के जुड़ने से समाजवाद को भारतीय राज्य के मौलिक लक्ष्य के रूप में उजागर किया गया।

समाजवाद के भारतीय संस्करण ने पूर्ण राष्ट्रीयकरण का समर्थन नहीं किया बल्कि आवश्यक क्षेत्रों के चयनात्मक राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया।

"धर्मनिरपेक्ष" को समझना:

भारत विविध धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का घर है। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़ा गया था।

भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखता है। यह "राज्य धर्म" के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है।

संविधान के अनुच्छेद 25-28 भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को सुरक्षित करते हैं।

42वें संशोधन से पहले भी धर्मनिरपेक्षता का दर्शन संविधान में अंतर्निहित था।

"समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" को लेकर बहस:

धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पहले से ही संविधान के दर्शन का हिस्सा थी। प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष" शब्द डालने से यह स्पष्ट हो गया कि विभिन्न प्रावधानों में क्या निहित है।

संविधान सभा ने इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करने पर बहस की लेकिन इसके ख़िलाफ़ निर्णय लिया।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने तर्क दिया कि राज्य की नीति, संगठन और आर्थिक पहलुओं से संबंधित मुद्दों को लोगों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि संविधान द्वारा तय किया जाना चाहिए।

वर्षों से, प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" को हटाने के संबंध में याचिकाएँ और चर्चाएँ होती रही हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि आपातकाल के दौरान ये शर्तें मनमाने ढंग से जोड़ी गईं।

निष्कर्ष:

प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" की उपस्थिति चर्चा और कानूनी चुनौतियों का विषय बनी हुई है, भारत की संवैधानिक पहचान को आकार देने में उनके समावेश और महत्व पर अलग-अलग विचार हैं।

स्रोत: द हिंदू

हदबंदी/परिसीमन

GS Paper II (राजव्यवस्था एवं शासन)

संदर्भ: संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, लोकसभा में सफलतापूर्वक पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना है, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

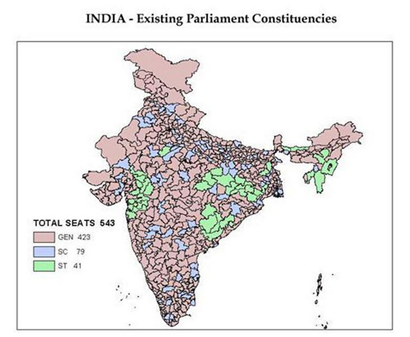

परिसीमन क्या है?

परिसीमन का उद्देश्य विधानसभा और लोकसभा सीटों पर समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना है।

परिसीमन के परिणामस्वरूप निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और, कुछ मामलों में, राज्य में सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

परिसीमन प्रक्रिया और आयोग:

परिसीमन केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग (DC) द्वारा किया जाता है।

डीसी (DC) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाएं निर्धारित करता है, जनसंख्या समानता सुनिश्चित करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करता है।

मसौदा प्रस्तावों को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिसके बाद आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठकें होती हैं। अंतिम आदेश आधिकारिक राजपत्रों में प्रकाशित किया गया है।

परिसीमन का ऐतिहासिक संदर्भ:

1950-51 में पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद, जिम्मेदारी स्वतंत्र परिसीमन आयोगों को स्थानांतरित कर दी गई।

संबंधित वर्षों में अधिनियमित अधिनियमों के आधार पर, 1952, 1963, 1973 और 2002 में चार बार परिसीमन किया गया है।

2026 तक परिसीमन स्थगित:

1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन स्थगित कर दिया गया, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या स्थिर हो गई।

एक संशोधन ने 2026 तक परिसीमन में और देरी कर दी, इस तर्क के साथ कि उस समय तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या वृद्धि हासिल कर ली जाएगी।

2001 की जनगणना के आधार पर सबसे हालिया परिसीमन अभ्यास, मौजूदा सीटों की सीमाओं को समायोजित करने और आरक्षित सीटों की संख्या को फिर से काम करने पर केंद्रित था।

परिसीमन पर आरक्षण आकस्मिकता:

लोकसभा की मंजूरी के बावजूद 33% महिला आरक्षण का कार्यान्वयन तत्काल नहीं है। यह दो प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है: एक परिसीमन अभ्यास और एक जनगणना।

परिसीमन में नवीनतम जनसंख्या डेटा के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तैयार करना शामिल है।

2021 की जनगणना, एक बार आयोजित होने के बाद, परिसीमन अभ्यास के आधार के रूप में काम करेगी, जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि होगी। इनमें से 33% भविष्य के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

परिसीमन: यह आवश्यक क्यों है?

यह सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक के वोट को जनसंख्या परिवर्तन के साथ निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को संरेखित करते हुए समान महत्व मिले।

यह एक राजनीतिक दल का पक्ष लेने के लिए सीट सीमाओं में हेराफेरी, गैरमांडरिंग से भी सुरक्षा प्रदान करता है।

संविधान प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनः आवंटन के लिए परिसीमन का आदेश देता है।

परिसीमन की राजनीतिक जटिलता:

परिसीमन के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं, विशेषकर राज्यों के बीच सीटों के पुनर्वितरण के संबंध में।

जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों ने सीट आवंटन को प्रभावित किया, जिससे जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न स्तरों वाले राज्यों के लिए चिंताएँ पैदा हुईं।

राजनीतिक चिंताओं के कारण 2026 तक संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या पर रोक लगा दी गई, जिससे परिवार नियोजन के प्रयासों का विस्तार हुआ।

लिंग बनाम क्षेत्रीय पहचान:

आगामी परिसीमन दो महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा: दक्षिणी से उत्तरी और पूर्वी राज्यों की ओर और पुरुष से महिला प्रतिनिधित्व की ओर।

हालाँकि राज्य के घटते प्रभाव पर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, महिला सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय सहमति कायम है।

उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों में अलग-अलग जनसंख्या वृद्धि दर के कारण प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

लैंगिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित होने से हिंदी पट्टी के राज्यों में स्वायत्त ओबीसी राजनीति कमजोर हो सकती है।

भाजपा अपनी हिंदुत्व और अखिल-राष्ट्रीय पहचान की राजनीति के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण की वकालत करके अपने सामाजिक आधार को मजबूत करना चाहती है।

लिंग प्रतिनिधित्व जाति और क्षेत्रीय पहचान की एक-आयामी राजनीति में एक अतिरिक्त परत पेश करता है, जो राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देता है।

निष्कर्ष:

परिसीमन, लिंग आरक्षण और क्षेत्रीय जाति पहचान के बीच परस्पर क्रिया भारतीय राजनीति में जटिल चुनौतियाँ पैदा करती है।

इन गतिशीलता के बीच संतुलन बनाने से देश में प्रतिनिधित्व और शासन के भविष्य को आकार मिलेगा।

स्रोत: द हिंदू

इब्राहीम समझौते

GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ: अपने हस्ताक्षर के तीन साल बाद, अब्राहम समझौते ने पश्चिम एशिया में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना जारी रखा है। समझौते से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि हुई है, भारत को बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से लाभ हुआ है।

अब्राहम समझौते क्या हैं?

इज़राइल-यूएई सामान्यीकरण समझौते को आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते शांति समझौता कहा जाता है।

13 अगस्त, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा एक संयुक्त बयान में शुरुआत में इस पर सहमति व्यक्त की गई थी।

इस प्रकार यूएई 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश बन गया, जो औपचारिक रूप से इज़राइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुआ, साथ ही ऐसा करने वाला पहला फारस की खाड़ी देश भी बन गया।

समवर्ती रूप से, इज़राइल वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करने की योजना को निलंबित करने पर सहमत हुआ। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे अनौपचारिक लेकिन मजबूत विदेशी संबंधों को सामान्य कर दिया।

क्षेत्रीय गतिशीलता पर अब्राहम समझौते का परिवर्तनकारी प्रभाव:

समझौते ने इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को जैसे अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य कर दिया। इसने दशकों के तनाव और गैर-मान्यता से दूर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया।

समझौतों ने इज़राइल और भाग लेने वाले अरब देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके परिणामस्वरूप नए आर्थिक अवसर पैदा हुए और व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिला।

कुछ समझौतों में सुरक्षा और रक्षा सहयोग के प्रावधान शामिल थे। इसने खुफिया जानकारी साझा करने और आम खतरों का मुकाबला करने के लिए समन्वित प्रयासों के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाया।

समझौते ने पर्यटन, शैक्षणिक सहयोग और अंतरधार्मिक संवाद सहित सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया। इन आदान-प्रदानों का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के नागरिकों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना है।

भारत के लिए अब्राहम समझौते के लाभ:

इज़राइल और अरब देशों के बीच सीधी उड़ानों से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। इससे प्रवासी भारतीयों, छात्रों और व्यवसायों को लाभ हुआ, जिससे यात्रा और व्यापार अधिक सुविधाजनक हो गया।

भारतीय व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में इज़राइल और अरब देशों के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ावा मिला है। इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन हुआ।

भारतीय छात्रों को क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन कार्यक्रमों और विश्वविद्यालयों तक बेहतर पहुंच प्राप्त हुई। सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने विविध संस्कृतियों की बेहतर समझ को बढ़ावा दिया।

I2U2 समूह जैसे समूहों के गठन, जिसमें इज़राइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं, ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। इससे भारत को दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिला।

युवा पहल:

यह मानते हुए कि क्षेत्र की 65% आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है, अब्राहम समझौते ने युवा पीढ़ी के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए युवा प्रतिनिधिमंडलों की शुरुआत की है।

ये प्रतिनिधिमंडल युवा प्रभावशाली लोगों को एक-दूसरे की संस्कृतियों में डूबने, महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने और समुदायों का निर्माण करने, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में सक्षम बनाते हैं।

शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी फले-फूले हैं, मोरक्को के छात्र बेन-गुरियन विश्वविद्यालय में भाग ले रहे हैं और अमीरात के छात्र इजरायली विश्वविद्यालयों में दाखिला ले रहे हैं।

बहरीन ने इसी तरह छात्र और प्रोफेसर आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए इज़राइल के साथ शैक्षिक सहयोग अपनाया है।

भविष्य के लिए आशाजनक संभावनाएँ:

संबंधों को सामान्य बनाने और सहयोग को बढ़ावा देकर, समझौते क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान करते हैं, यह दर्शाते हुए कि कूटनीति से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

बढ़े हुए व्यापार, निवेश और सहयोग से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है, जिससे हस्ताक्षरकर्ता देशों, पड़ोसी देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

समझौते अधिक देशों को संबंधों को सामान्य बनाने, अधिक क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं, जो अधिक सामंजस्यपूर्ण और परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र में योगदान करते हैं।

निष्कर्ष:

अब्राहम समझौता शांति और सहयोग की संभावना का उदाहरण है जब नेता और आम नागरिक दोनों इसे प्राथमिकता देते हैं। वे पश्चिम एशिया के उज्जवल भविष्य की एक झलक पेश करते हैं, और इज़राइल को उम्मीद है कि सभी बच्चों की खातिर अधिक से अधिक देश इस प्रयास में शामिल होंगे। स्थायी पुनर्प्राप्ति, व्यापार विस्तार, जलवायु परिवर्तन शमन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में साझा हितों के साथ, भारत इस साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्रोत: द हिंदू

ट्रूनैट टेस्ट (TrueNat Test)

GS Paper III (विज्ञान प्रौद्योगिकी)

संदर्भ: केरल को निपाह के निदान के लिए ट्रूनेट परीक्षण का उपयोग करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा मंजूरी दे दी गई है। BSL 2 स्तर की प्रयोगशाला वाले अस्पताल परीक्षण कर सकते हैं।

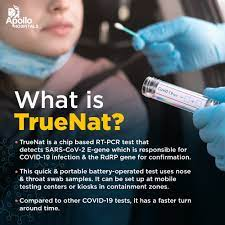

ट्रूनेट टेस्ट क्या है?

ट्रूनेट परीक्षण एक आणविक निदान परीक्षण है जिसका उपयोग तपेदिक (टीबी) और सीओवीआईडी -19 सहित संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

यह गोवा स्थित कंपनी द्वारा विकसित एक पोर्टेबल, चिप-आधारित और बैटरी चालित मशीन है।

यह वास्तविक समय पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) तकनीक पर आधारित है, जो लक्ष्य रोगज़नक़ से विशिष्ट आनुवंशिक सामग्री (RNA या DNA) के प्रवर्धन और पता लगाने की अनुमति देता है।

WHO ने टीबी का पता लगाने के लिए ट्रूनेट को मंजूरी दे दी है क्योंकि यह लागत प्रभावी है और पीसीआर परीक्षण का लघु संस्करण है।

प्रस्तावित लाभ:

ट्रूनेट मशीनों को पोर्टेबल और दूरस्थ या संसाधन-सीमित क्षेत्रों सहित विभिन्न सेटिंग्स में उपयोग में आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह सुविधा सीमित स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में टीबी (TB) निदान के लिए विशेष रूप से उपयोगी रही है।

आरटी-पीसीआर (RT-PCR) के बारे में:

रीयल-टाइम पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) तकनीक एक आणविक जीवविज्ञान विधि है जिसका उपयोग जैविक नमूनों में DNA या RNA अनुक्रमों का पता लगाने और मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

यह वास्तविक समय में डीएनए प्रवर्धन की निगरानी के लिए पीसीआर प्रवर्धन को फ्लोरोसेंट जांच के साथ जोड़ता है।

यह विशिष्ट आनुवंशिक सामग्री की मात्रा निर्धारित करने की अनुमति देता है, जो इसे जीन अभिव्यक्ति विश्लेषण, रोग निदान और आनुवंशिक अनुसंधान जैसे अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान बनाता है।

यह उच्च संवेदनशीलता, विशिष्टता और तीव्र परिणाम प्रदान करता है, जिससे यह आणविक जीव विज्ञान और नैदानिक निदान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण बन जाता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

नागरिकता कानून की धारा 6A

GS Paper II (राजव्यवस्था एवं शासन)

संदर्भ: एक संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला के संबंध में सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

धारा 6Aकी पृष्ठभूमि:

15 अगस्त, 1985 को 'असम समझौते' समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद धारा 6A को 1955 अधिनियम में एक विशेष प्रावधान के रूप में पेश किया गया था।

राजीव गांधी सरकार द्वारा समर्थित इस समझौते का उद्देश्य असम की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करना था।

यह मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासियों के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में छह साल लंबे आंदोलन के अंत का प्रतीक है।

कानूनी चुनौती:

केंद्र सरकार ने कहा है कि धारा 6A कानूनी रूप से सही है और अदालत से याचिकाएं खारिज करने का आग्रह किया है। ये याचिकाएँ धारा 6ए के लागू होने के लगभग 40 साल बाद दायर की गईं थीं।

धारा 6A के तहत, 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले और राज्य में "सामान्य रूप से निवासी" विदेशियों को भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व दिए गए थे। जो लोग 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच राज्य में आए थे, उन्हें समान अधिकार और दायित्व दिए गए थे, लेकिन वे 10 साल की अवधि तक मतदान नहीं कर सकते थे।

असम लोक निर्माण और अन्य सहित याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आप्रवासियों, विशेष रूप से अवैध लोगों को नागरिकता देने में धारा 6 A की "भेदभावपूर्ण" प्रकृति संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है, जो आप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए 19 जुलाई 1948 की कटऑफ तिथि स्थापित करती है।

विवाद के मुख्य बिंदु:

गुवाहाटी स्थित नागरिक समाज संगठन, असम संमिलिता महासंघ ने मार्च 1971 की मतदाता सूची के बजाय 1951 एनआरसी के आधार पर असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अद्यतन करने की मांग की है।

दिसंबर 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A की संवैधानिकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों को शामिल करते हुए 13 प्रश्न तैयार किए, जिसमें असम के नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों पर इसका प्रभाव और क्या इसने असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के अधिकारों का उल्लंघन किया है। 2015 में तीन जजों की बेंच ने मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया।

इस पर चर्चा क्यों?

धारा 6A का मामला कई वर्षों से लंबित है, अगस्त 2019 में अंतिम असम एनआरसी सूची की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के साथ, जिसमें 19 लाख से अधिक व्यक्तियों को बाहर रखा गया था।

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू हुआ, जिसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के अप्रवासियों को त्वरित नागरिकता प्रदान की।

आगे क्या छिपा है?

धारा 6A पर आगामी सुनवाई इसकी संवैधानिकता और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा और असम में अप्रवासियों की स्थिति के लिए इसके निहितार्थ की एक महत्वपूर्ण कानूनी परीक्षा प्रदान करेगी।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

एशियाई प्रीमियम:

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब ने भारत को निर्यात पर लगने वाले प्रीमियम में कटौती कर दी है।

एशियाई प्रीमियम पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) द्वारा एशियाई देशों से वास्तविक बिक्री मूल्य से ऊपर लगाई गई एक अतिरिक्त राशि है।

यह भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण तंत्र माना जाता है कि एशिया यूरोप और अमेरिका में अपने समकक्षों की तुलना में मध्य पूर्व से निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल के लिए अधिक कीमत चुकाता है।

इसके अलावा, एशियाई देश, जो तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, मूलतः यहां कीमतें तय करने वाले हैं।

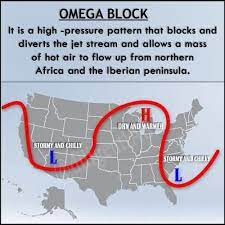

ओमेगा अवरोधन:

एक अध्ययन के अनुसार, भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ नीदरलैंड के ऊपर केंद्रित ओमेगा ब्लॉक के आसपास बनने वाली कम दबाव प्रणालियों के कारण हुई थी।

ओमेगा ब्लॉक तब होता है जब दो कम दबाव वाली प्रणालियाँ जेट स्ट्रीम के मुख्य प्रवाह से कट जाती हैं, जिससे उनके बीच एक उच्च दबाव प्रणाली सैंडविच हो जाती है।

यह मौसम मानचित्र पर ग्रीक अक्षर Ω जैसा दिखता है।

ओमेगा अवरोधन घटनाओं को अतीत में अन्य चरम मौसम की घटनाओं से भी जोड़ा गया है, जिसमें 2011 में पाकिस्तान में बाढ़, 2019 में फ्रांस में मई के दौरान लू और जर्मनी में जुलाई आदि शामिल हैं।

सुपरकॉन्टिनेंट:

अध्ययन के अनुसार, गुलाबी हीरे लगभग 1.3 अरब साल पहले पृथ्वी के पहले सुपरकॉन्टिनेंट (वालबारा) के टूटने के कारण सतह पर आए थे।

सुपरकॉन्टिनेंट एक बड़ा भूभाग है जो पृथ्वी की अधिकांश भूमि का हिस्सा है।

गुलाबी हीरे तब बनते हैं जब वे टेक्टॉनिक प्लेटों के टकराने से तीव्र बलों के अधीन होते हैं, क्योंकि वे अपने क्रिस्टल जाली (ज्यामितीय व्यवस्था) को मोड़ते और मोड़ते हैं।

अध्ययन के अनुसार, पश्चिमी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आपस में टकराए, जिससे कभी रंगहीन हीरे गुलाबी हो गए।

ऑस्ट्रेलिया (आर्गाइल खदान) में 90% से अधिक गुलाबी पत्थर पाए जाते हैं।

a

कॉपीराइट 2022 ओजांक फाउंडेशन