जाति आधारित पृथक निर्वाचन क्षेत्र

GS Paper I (आधुनिक भारतीय इतिहास)

संदर्भ: उपवास एक शक्तिशाली रणनीति थी जिसका उपयोग महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बदलाव लाने के लिए किया था। उन्होंने इसे एक प्रकार की व्यक्तिगत तपस्या के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार पर अपने अनुरोधों का पालन करने के लिए दबाव बनाने के तरीके के रूप में भी इस्तेमाल किया।

गांधी-अम्बेडकर बहस:

गांधीजी ने सितंबर 1932 में हरिजन (निचली जाति) के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा का विरोध करने के लिए पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल की दीवारों के पीछे भूख हड़ताल शुरू की। उनकी बी.आर. के साथ तीखी बहस हुई। अम्बेडकर, एक अन्य प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, इस आचरण के परिणामस्वरूप।

"गांधी-अम्बेडकर बहस" उनकी भिन्न जाति विचारधाराओं पर केंद्रित थी और अंततः भारत की वर्तमान आरक्षण प्रणाली को प्रभावित किया।

जाति पर गांधी के बदलते विचार:

जाति पर गांधी के शुरुआती विचार पारंपरिक थे; उन्होंने अंतरजातीय भोजन और विवाह पर कानूनों का समर्थन किया। उन्होंने जाति को हिंदू धर्म के मूलभूत घटक के रूप में देखा।

भारत की मुक्ति की लड़ाई में प्रमुखता से उभरते ही गांधीजी की राय बदल गई। उन्होंने एकता का समर्थन किया और अस्पृश्यता का विरोध किया, अछूतों को "हरिजन" या भगवान की संतान बताया। वे उभरते दलित आंदोलन से कुछ हद तक प्रभावित थे।

1936 में, गांधी ने कहा, "मुझे पता है कि यह [अस्पृश्यता] आध्यात्मिक और राष्ट्रीय भलाई दोनों के लिए हानिकारक है।"

जाति पर अम्बेडकर के कट्टरपंथी विचार:

गांधी जी के विचार बी.आर. की तुलना में कम उग्र थे। अम्बेडकर। उन्होंने सोचा कि अकेले बदलाव से दशकों का पूर्वाग्रह ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन लाने के लिए उत्पीड़ितों को स्वयं अपनी स्थिति को अस्वीकार करना होगा, जिसमें जाति को बनाए रखने के लिए शास्त्रों (पवित्र पुस्तकों) की दैवीय मंजूरी भी शामिल है।

अम्बेडकर ने सकारात्मक कार्रवाई के रूप में अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि निचली जातियों को अपनी शिकायतों को हल करने के लिए राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है।

अम्बेडकर के विचार में, निचली जाति के मतदाताओं के पास अपने स्वयं के मतदाता होंगे ताकि वे मुख्य चुनाव में भाग लेने वालों के अलावा अपने समूह से भी उम्मीदवार चुन सकें। उन्होंने सोचा कि इससे निचली जातियों को अधिक शक्ति मिलेगी।

पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का गांधी जी का विरोध:

गांधीजी ने तर्क दिया कि अलग-अलग निर्वाचन मंडल निचली जातियों के लिए पर्याप्त नहीं थे और इसलिए वे उनके खिलाफ थे। उन्होंने सोचा कि निचली जातियों को सीटों के बहुत कम हिस्से से संतुष्ट होने के बजाय नेतृत्व करने का प्रयास करना चाहिए।

गांधी को चिंता थी कि दो निर्वाचक मंडल होने से हिंदू समाज और विभाजित हो जाएगा और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों को फायदा होगा जिन्होंने आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाया था।

उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती शत्रुता के कारण गांधीजी की चिंताएँ और भी बढ़ गई थीं। मुसलमानों और निचली जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू धर्म की समुदाय की भावना को नष्ट कर देंगे।

यरवदा व्रत और पूना समझौता:

गांधीजी ने जाति-आधारित मतदान प्रणाली के विरोध में सितंबर 1932 में यरवदा जेल में भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने इसे पीड़ितों की मदद के लिए अपना जीवन दान करने के "ईश्वर प्रदत्त अवसर" के रूप में देखा।

अम्बेडकर को एक कठिन चुनाव करना पड़ा। यह देखते हुए कि गांधी की मांगें उनकी अपनी मान्यताओं के विरुद्ध थीं, उन्हें स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण था। फिर भी, अपनी भारी लोकप्रियता और दलितों के खिलाफ हिंसा की संभावना के कारण गांधी दबाव में थे।

अम्बेडकर ने अंततः दबाव में पूना संधि पर हस्ताक्षर किए, निचली जातियों के लिए आरक्षण प्राप्त किया और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की धारणा को समाप्त कर दिया।

उपवास की विरासत:

कुछ लोगों का मानना है कि गांधी के उपवास ने ब्रिटिश "फूट डालो और राज करो" की रणनीतियों को रोका। दूसरों ने इसे मजबूरी के रूप में देखा और अम्बेडकर को सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के विरोध में उपवास न करने के गांधीजी के फैसले पर सवाल उठाया।

तर्क की विरासत जारी है. भले ही पूना संधि ने तत्काल चुनौतियों का समाधान किया, लेकिन इसने भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जाति-आधारित सामाजिक परिवर्तन के साथ चल रही समस्याओं का समाधान नहीं किया।

अंबेडकर ने बाद में टिप्पणी की, "संयुक्त निर्वाचन मंडल... एक 'रॉटेन बोरो' है जिसमें हिंदुओं को नाममात्र के लिए अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में लेकिन वास्तव में हिंदुओं के एक उपकरण के रूप में एक अछूत को नामांकित करने का अधिकार मिलता है।"

स्रोत: द हिंदू

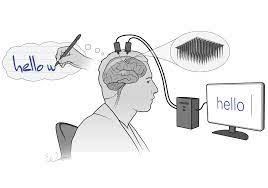

मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (BCIs)

GS Paper III (विज्ञान प्रौद्योगिकी)

संदर्भ: एलन मस्क के मस्तिष्क प्रत्यारोपण व्यवसाय, न्यूरालिंक ने हाल ही में घोषणा की कि वह लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण करने के एक कदम और करीब पहुंच गया है।

न्यूरालिंक का दृष्टिकोण:

न्यूरालिंक गति-संबंधी तंत्रिका आवेगों को विनियमित करने के लिए सूक्ष्म मस्तिष्क प्रत्यारोपण का उपयोग करता है।

ये प्रत्यारोपण विचारों को कार्यों में बदलने के लिए ब्लूटूथ सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) के पीछे का विज्ञान:

इसमें मस्तिष्क में डाली जाने वाली एक छोटी चिप का उपयोग किया जाता है।

यह चिप मस्तिष्क के आवेगों का पता लगाती है और उन्हें एक ऐप तक पहुंचाती है, जिससे विचारों को कार्यों में परिवर्तित किया जा सकता है।

पहला कदम उन लोगों को अपने विचारों से कंप्यूटर कर्सर को निर्देशित करने में सक्षम बनाना है जो लकवाग्रस्त हैं।

मस्तिष्क के आवेगों का पता लगाने के लिए, कुछ बीसीआई में सेंसर से भरी हेयरनेट जैसी संरचनाएं शामिल होती हैं।

वे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय कर सकते हैं, जिसने अवसाद सहित बीमारियों के उपचार में आशाजनक प्रदर्शन किया है।

ब्रेन टेक में भारत की भूमिका:

इरादों को इंगित करने वाले मस्तिष्क संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए भारत में सी-डैक द्वारा बीसीआई विकसित किया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट का परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

ब्रेनसाइट एआई (AI) नामक एक भारतीय व्यवसाय न्यूरोलॉजिकल रोगों को समझने के लिए मस्तिष्क कनेक्शन को मैप करता है।

भारतीय नवाचार और उनका प्रभाव:

भारतीय BCI, न्यूरालिंक की तरह, लकवाग्रस्त व्यक्तियों को संचार करने और चलने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

इसके अलावा, वे सिज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों से भी निपट सकते हैं।

इन तकनीकों का परीक्षण भारतीय अस्पतालों में किया जा रहा है।

आगे की चुनौतियां:

न्यूरालिंक का आक्रामक बीसीआई नियमों के अधीन है और इसके लिए बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है।

गैर-आक्रामक BCI अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

इन प्रौद्योगिकियों का सक्रिय रूप से परीक्षण किया जा रहा है और भारतीय संस्थानों द्वारा मस्तिष्क का मानचित्रण किया जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू

संयुक्त राष्ट्र में नेपाल

GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ: नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें अक्सर "प्रचंड" के नाम से जाना जाता है, ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष बात की और इस बात पर जोर दिया कि उनके देश की विशेष शांति प्रक्रिया समाप्त होने वाली है।

इस पर चर्चा क्यों?

नेपाल में शांति प्रक्रिया कठिनाइयों से रहित नहीं है। 1996 से 2006 तक नागरिक संघर्ष के दौरान प्रचंड सहित कई माओवादी नेताओं के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार अत्याचारों के आरोपों ने न्याय की राह को और अधिक कठिन बना दिया है। नेपाल भी अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कूटनीतिक रूप से संघर्ष कर रहा है।

प्रचंड की आगामी चीन यात्रा को चीन और भारत के साथ नेपाल के संबंधों को संतुलित करने का प्रयास माना जा रहा है। उनकी भारत की सबसे हालिया यात्रा से दक्षिण में देश के साथ संबंधों में सुधार हुआ।

कूटनीतिक प्रयासों के बीच, नेपाल के नेता - सरकार और विपक्ष दोनों - कथित भ्रष्टाचार के लिए जनता द्वारा पूछताछ की जा रही है। स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सरकार की विश्वसनीयता में गिरावट आई है।

नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका:

माओवादी विद्रोह के दौरान उनके नेतृत्व के परिणामस्वरूप प्रचंड को अमेरिका की विश्वव्यापी निगरानी सूची में शामिल किया गया था। हालाँकि, नेपाल की लाभप्रद स्थिति के कारण, वह वहाँ अमेरिकी हितों का समर्थन करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित हुए हैं।

चीन की गलतफहमी के बावजूद, प्रचंड ने फरवरी 2022 में $500 मिलियन मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (MCC) नेपाल कॉम्पैक्ट अनुदान को संसद की मंजूरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्रवाई से अमेरिका और नेपाल के बीच संबंधों को बढ़ावा मिला।

1975 से, अमेरिका ने नेपाल के विकास का समर्थन किया है, ज्यादातर यूएसएआईडी के माध्यम से। हालाँकि, नेपाल की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति और चीन के साथ संबंधों पर इसके प्रभावों ने एमसीसी को चिंता में डाल दिया है।

चीन के साथ संबंधों में सुधार:

भारत के 2015 के आर्थिक बहिष्कार के परिणामस्वरूप चीन को नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला है। इसने नेपाल की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया और कम्युनिस्ट पार्टियों को एक साथ लाने में मदद की।

के.पी. के दौरान शर्मा ओली के प्रधानमंत्रित्व काल में नेपाल के चीन, भारत और अमेरिका के साथ संबंध बदल गये। नेपाल को उत्तरी समुद्री मार्गों तक पहुंच प्रदान की गई और चीन के साथ व्यापार और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

महामारी ने नेपाल में चीन की निर्माण पहल को कुछ समय के लिए रोक दिया। हालाँकि, एमसीसी समझौते की मंजूरी ने चीन के साथ विकास के लिए सहयोग पर नेपाल के दृष्टिकोण को बदल दिया।

प्रचंड और उनके गठबंधन सहयोगी चीनी वित्तपोषण से सावधान हैं और बीआरआई समझौतों में बताए गए नरम ऋणों को प्राथमिकता देते हैं।

चुनौतियाँ और विचार:

चीन को यह समझाना कि एमसीसी केवल एक विकास परियोजना है जिसका रणनीति या सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कठिन हिस्सा है। नेपाल चीनी ऋण चक्र में फंसने को लेकर सावधान है।

प्रचंड चीन से अनुदान देने के लिए कह सकते हैं और शायद पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए हासिल किए गए कर्ज को माफ कर सकते हैं, जिसके पास फिलहाल कोई सफल संचालन रणनीति नहीं है।

अमेरिका और भारत के प्रभाव को कम करने के लिए चीन नेपाल में अपनी उपस्थिति, निवेश और हित बढ़ाना चाहता है। कम्युनिस्ट पार्टियों के बाहर, यह अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार कर सकता है।

नई दिल्ली से देखें:

भारत और नेपाल के बीच संबंध समय के साथ बदलते रहे हैं और दोनों देशों के संबंधों के कुछ पहलू बिगड़ गए हैं।

शांति, कानून और व्यवस्था के लिए संभावित खतरों के कारण भारत नेपाल की खुली सीमा को लेकर चिंतित है।

नेपाल में शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टियों के एकजुट होने के प्रभाव को लेकर भारत और अमेरिका दोनों ही चिंतित हैं। भारत को क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग करने का मौका दिख रहा है।

भारत प्रचंड की चीन यात्रा पर बारीकी से नजर रखता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका कितना स्वागत किया जाता है और चीनी नेताओं के साथ बातचीत के दौरान वह नेपाल के विचारों का कितना अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं।

निष्कर्ष:

नेपाल को अपनी शांति प्रक्रिया को पूरा करने और अपने राजनयिक संबंधों को प्रबंधित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रचंड के कूटनीतिक प्रयास और चीन और भारत के बीच नाजुक संतुलन दुनिया में नेपाल का स्थान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

सरकारी बांड सूचकांक-उभरते बाजार (GBI-EM)

GS Paper III (अर्थव्यवस्था)

संदर्भ: जेपी मॉर्गन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि जून 2024 से शुरू होकर, भारतीय सरकारी बॉन्ड को उसके सरकारी बॉन्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स (GBI-EM) में शामिल किया जाएगा।

सरकारी बॉन्ड इंडेक्स-उभरते बाजार (GBI-EM) क्या है?

परिभाषा एक सूचकांक जो उभरते बाजार देशों द्वारा जारी सरकारी बांडों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।

यह स्थानीय-मुद्रा-मूल्यवर्ग वाले सॉवरेन बांड के रिटर्न को दर्शाता है।

उद्देश्य उभरते बाजार सरकारी बांडों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करना, निवेशकों को निवेश के लिए इन बांडों के आकर्षण का आकलन करने में मदद करना।

जारीकर्ता जेपी मॉर्गन

अवयव इसमें विभिन्न उभरते बाजार देशों द्वारा जारी सरकारी बांड शामिल हैं।

पात्रता मानदंड के आधार पर समय के साथ संरचना बदल सकती है।

कवरेज (Coverage) उभरते बाज़ार देशों और उनके स्थानीय मुद्रा सरकारी बांडों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है।

विभिन्न जीबीआई-ईएम सूचकांकों में विशिष्ट क्षेत्रीय या परिपक्वता फोकस हो सकते हैं।

मुद्रा संबंधित उभरते बाजार वाले देशों की स्थानीय मुद्राओं में अंकित।

GBI-EM में भारत का समावेश:

भारत को पहली बार 2013 में अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में शामिल करने के लिए विचार किया गया था। घरेलू ऋण में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध से प्रगति बाधित हुई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2020 में "पूरी तरह से सुलभ मार्ग" (FAR) के माध्यम से सीमित संख्या में प्रतिभूतियां लॉन्च कीं, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में शामिल होने के योग्य हो गईं।

जेपी मॉर्गन के अनुसार, वर्तमान में 23 भारतीय सरकारी बांड (IGB) हैं जो सूचकांक पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिनका कुल अनुमानित मूल्य $330 बिलियन है।

एक बड़े बहुमत - लगभग 73% बेंचमार्क निवेशकों - ने सूचकांक में भारत को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

व्यक्तित्व अधिकार (PRs)

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संगठनों को किसी सेलिब्रिटी के पीआर का शोषण करने से रोकने वाली एक पक्षीय सर्वग्राही निषेधाज्ञा दी गई थी।

एकपक्षीय निषेधाज्ञा तब होती है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को सुने बिना राहत प्राप्त कर लेता है।

किसी भी गैरकानूनी उपयोग पर रोक लगाने के लिए जारी किया गया आदेश, यहां तक कि विशेष रूप से याचिका समझौते में नामित नहीं किया गया है, एक सर्वव्यापी निषेधाज्ञा के रूप में जाना जाता है।

पीआर (PRs) का संबंध नाम, आवाज, हस्ताक्षर, दृश्य या किसी अन्य विशेषता से होता है जिसे आम जनता किसी सेलिब्रिटी की विशेषता के रूप में तुरंत पहचान सकती है।

एकमात्र व्यक्ति जिसे इन विशिष्ट गुणों से व्यावसायिक रूप से लाभ उठाने का अधिकार है, वह ऐसी विशेषताओं का स्वामी या प्रवर्तक है।

निजता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों पीआर को कवर करते हैं, जबकि भारतीय कानून में किसी को भी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है।

कृत्रिम चट्टान (AR):

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के हिस्से के रूप में, मत्स्य पालन विभाग तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए AR पर जोर दे रहा है।

प्रौद्योगिकी-आधारित उपचार जिन्हें एआर के रूप में जाना जाता है, का उपयोग जलीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए किया जाता है, जिसमें निवास स्थान में वृद्धि, उत्पादकता को बढ़ावा देना और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना या सुधारना शामिल है।

लाभों में समुद्र तट पर लहरों से होने वाले नुकसान को कम करना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जनन को बढ़ावा देना और कार्बन सिंक के रूप में काम करना शामिल है।

पारिस्थितिक पर्यटन, मनोरंजक मछली पकड़ने, गोताखोरी-अनुकूल स्थानों और संघर्ष में कमी को बढ़ाएँ।

तट के नजदीक निचली ट्रॉलिंग को सीमित करता है।

टेरीगोट्रिग्ला इंटरमेडिका (Pterygotrigla Intermedica):

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिम बंगाल में खारे पानी की मछली की एक पूरी तरह से नई प्रजाति पाई गई है।

ट्राइग्लिडे परिवार में नई खोजी गई प्रजातियाँ शामिल हैं, जिन्हें कभी-कभी गर्नार्ड या सी-रॉबिन्स भी कहा जाता है। दुनिया भर में ट्राइग्लिडे परिवार की 178 प्रजातियाँ हैं।

उनके पास बहुत लंबी और पतली ऑपेरकुलर रीढ़ के अलावा एक छोटी क्लिथ्रल रीढ़ होती है।

भीतरी तरफ काली झिल्लियों वाला एक अनोखा पेक्टोरल-पंख, एक सफेद पिछली सीमा, और पंख में मूल रूप से तीन छोटे सफेद बिंदु इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं।

कॉपीराइट 2022 ओजांक फाउंडेशन