सिखों का कनाडा में प्रवास

GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ: कनाडाई प्रधान मंत्री ने हाल ही में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत के साथ साक्ष्य साझा किए। इस दावे से कनाडा और भारत के बीच राजनयिक गतिरोध शुरू हो गया, भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों को पनाह देने का आरोप लगाया।

कनाडा में सिख प्रवासी:

2021 की कनाडाई जनगणना के अनुसार, कनाडा की आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 2.1% है, जो कनाडा को भारत के बाहर सबसे बड़ी सिख आबादी का घर बनाता है।

सिख एक सदी से भी अधिक समय से कनाडा की ओर पलायन कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सशस्त्र सेवाओं में उनकी भागीदारी है।

जहां भी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, सिख वहां चले गए, जिनमें सुदूर पूर्व और पूर्वी अफ्रीका के देश भी शामिल थे।

सिख प्रवास के प्रारंभिक वर्ष:

कनाडा में सिखों का प्रवास 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के दौरान शुरू हुआ। ब्रिटिश भारत सेना में रिसालदार मेजर केसूर सिंह को उस वर्ष कनाडा पहुंचने वाले पहले सिख निवासियों में से एक माना जाता है।

कनाडा में सिख प्रवास की पहली महत्वपूर्ण लहर 1900 के दशक की शुरुआत में हुई, जिसमें अधिकांश प्रवासी ब्रिटिश कोलंबिया के लॉगिंग उद्योग और ओंटारियो के विनिर्माण क्षेत्र में मजदूर के रूप में काम करते थे।

शुरुआती सिख आप्रवासियों में से कई प्रवासी थे, जो केवल कुछ वर्षों तक रहने और अपनी बचत वापस भारत भेजने का इरादा रखते थे।

चुनौतियाँ और प्रतिक्रिया:

सिख प्रवासियों को स्थानीय लोगों की शत्रुता का सामना करना पड़ा जो उन्हें नौकरी के प्रतिस्पर्धी मानते थे। उन्हें नस्लीय और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों का भी सामना करना पड़ा।

जनता के बढ़ते दबाव के कारण, कनाडाई सरकार ने कड़े नियम लागू किए, जैसे कि एशियाई अप्रवासियों के पास एक निश्चित राशि होनी चाहिए और केवल अपने मूल देश से निरंतर यात्रा के माध्यम से आना चाहिए।

1914 में, कोमागाटा मारू घटना हुई, जहां 376 दक्षिण एशियाई यात्रियों, जिनमें ज्यादातर सिख थे, को ले जा रहे एक जहाज को दो महीने के लिए वैंकूवर में हिरासत में लिया गया और फिर एशिया लौटने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना के परिणामस्वरूप मौतें हुईं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्णायक मोड़:

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कनाडा की आप्रवासन नीति कई कारणों से बदल गई, जिसमें नस्लीय भेदभाव, आर्थिक विस्तार और मजदूरों की आवश्यकता के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के रुख के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।

कनाडा ने मानव पूंजी के आयात के लिए तीसरी दुनिया के देशों की ओर रुख किया, जिससे यूरोपीय आप्रवासन में गिरावट आई।

1967 में, कनाडा ने नस्लीय प्राथमिकताओं को खत्म करते हुए गैर-आश्रित रिश्तेदारों के प्रवेश के लिए मुख्य मानदंड के रूप में कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'अंक प्रणाली' शुरू की।

निष्कर्ष:

कनाडा में सिखों के प्रवास का इतिहास एक शताब्दी से अधिक पुराना है, जो चुनौतियों, पूर्वाग्रहों और नीतिगत परिवर्तनों से भरा है।

आज, कनाडा एक संपन्न सिख समुदाय का घर है, जो शुरुआती संघर्षों से लेकर अधिक समावेशी और कौशल-आधारित आव्रजन प्रणाली तक की परिवर्तनकारी यात्रा को प्रदर्शित करता है।

स्रोत: द हिंदू

वैश्विक ऋण

GS Paper III (अर्थव्यवस्था)

संदर्भ: इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (IIF) ने बताया कि जून 2023 के अंत तक वैश्विक ऋण 307 ट्रिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले दशक में लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि दर्शाता है।

वैश्विक ऋण को समझना:

वैश्विक ऋण में सरकारों (संप्रभु), निजी व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा लिया गया उधार शामिल है।

सरकारें विभिन्न खर्चों को कवर करने और पिछले ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उधार लेती हैं, जबकि निजी क्षेत्र मुख्य रूप से निवेश के लिए उधार लेता है।

बढ़ते वैश्विक ऋण के चालक:

पिछले कुछ वर्षों में नाममात्र वैश्विक ऋण और ऋण-से-जीडीपी अनुपात दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। आर्थिक गतिविधि धीमी होने के कारण महामारी ने इस प्रवृत्ति को कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन ऋण का स्तर फिर से बढ़ गया है।

वैश्विक ऋण में पहली छमाही में 80% से अधिक वृद्धि यू.एस., यू.के., जापान और फ्रांस जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से हुई। उभरते बाजारों में, चीन, भारत और ब्राज़ील में ऋण में पर्याप्त वृद्धि देखी गई।

बढ़ती ब्याज दरों के कारण ऋण की मांग में गिरावट की उम्मीदों के बावजूद, 2023 की पहली छमाही में वैश्विक ऋण में 10 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति असामान्य नहीं है क्योंकि बढ़ी हुई बचत अक्सर निवेश में शामिल होने पर उच्च ऋण स्तर का कारण बनती है।

कर्ज़ पर मुद्रास्फीति का प्रभाव:

ऋण के बढ़ते स्तर से भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि 2023 से पहले सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वैश्विक ऋण में लगातार सात तिमाहियों में गिरावट आई है।

आईआईएफ (IIF) इस गिरावट का कारण मूल्य मुद्रास्फीति को बताता है, जिसने सरकारों को मुद्रास्फीति के माध्यम से स्थानीय मुद्राओं में नामित अपने ऋणों को कम करने की अनुमति दी। इस प्रक्रिया को, जिसे ऋण बढ़ाने के रूप में जाना जाता है, इसमें केंद्रीय बैंक सरकारी ऋण का भुगतान करने के लिए नई मुद्रा का निर्माण करते हैं, बढ़ती कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाते हैं।

चिंता के कारण:

बढ़ते वैश्विक ऋण स्तर अक्सर ऋण स्थिरता के बारे में चिंता पैदा करते हैं, खासकर लोकलुभावन कार्यक्रमों के लिए अंधाधुंध उधारी से प्रेरित सरकारी ऋण के मामले में।

जैसे ही केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं, भारी ऋण बोझ वाली सरकारें अपने ऋण का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर सकती हैं। बढ़ती दरें चूक का कारण बन सकती हैं या ऋण को बढ़ाने का प्रयास कर सकती हैं।

आईआईएफ (IIF) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचा अस्थिर घरेलू ऋण स्तरों को संभालने के लिए तैयार नहीं है।

निजी ऋण के तेजी से बढ़ते स्तर भी चिंता पैदा करते हैं क्योंकि वे अक्सर अस्थिर उछाल से जुड़े होते हैं जो आर्थिक संकट में परिणत हो सकते हैं, खासकर जब ऐसे उधार में वास्तविक बचत का अभाव होता है।

2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, आर्थिक मंदी से पहले, अमेरिकी फेडरल रिजर्व जैसी आसान क्रेडिट नीतियों द्वारा प्रेरित आर्थिक उछाल का एक हालिया उदाहरण है।

निष्कर्ष:

आर्थिक स्थिरता, स्थिरता और बढ़ती ऋण चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय प्रणालियों की क्षमता पर इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए, वैश्विक ऋण में वृद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

ड्राफ्ट पेटेंट संशोधन नियम

GS Paper III (अर्थव्यवस्था)

संदर्भ: भारत में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पेटेंट संशोधन नियमों के मसौदे का अनावरण किया। यदि ये परिवर्तन लागू होते हैं, तो विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में दवा कंपनियों और रोगियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं।

ड्राफ्ट पेटेंट संशोधन नियम: मुख्य बातें

एक उल्लेखनीय संशोधन अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल करने के लिए परिवर्तनीय शुल्क की शुरूआत है, जो संभावित रूप से नागरिक समाज संगठनों और रोगी समूहों पर पर्याप्त वित्तीय बोझ डालता है।

विशेष चिंता का विषय नियंत्रक को पूर्व-अनुदान विरोध दर्ज करने की मांग करने वाले व्यक्तियों या नागरिक समाज संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व की स्थिरता निर्धारित करने का अधिकार देने का प्रावधान है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर प्रभाव:

पूर्व-अनुदान विरोध पेटेंट सदाबहार और अनुचित एकाधिकार देने जैसी प्रथाओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। यह गुणवत्ता-सुनिश्चित और किफायती जेनेरिक दवाओं तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करता है।

मसौदा संशोधन नियमों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं कि वे इन सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकते हैं और संभावित रूप से तुच्छ आधार पर पेटेंट संरक्षण का विस्तार कर सकते हैं। बड़ी दवा कंपनियां लंबे समय से भारत के पेटेंट कानूनों से महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को हटाने की पैरवी कर रही हैं।

आलोचनाएँ और चिंताएँ:

आलोचकों का तर्क है कि नियंत्रक-निर्धारित रखरखाव के लिए नियमों के प्रावधान में तर्कसंगत आधार का अभाव है और इससे अधिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। स्पष्ट दिशानिर्देशों के बिना, अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल करने वालों की पात्रता पर निर्णय मनमाने हो सकते हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि सरकार फार्मास्युटिकल कंपनियों के हितों के साथ तालमेल बिठा रही है, क्योंकि ये निगम अक्सर अनुदान-पूर्व विरोध को सीमित करना चाहते हैं।

पूर्व-अनुदान विरोध, भारतीय पेटेंट अधिनियम के भीतर एक असाधारण प्रावधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रावधान को कमजोर करने से मरीजों और जेनेरिक दवा उद्योग पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सफल विपक्ष की मिसालें:

रोगी समूहों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा दायर पूर्व-अनुदान विरोध के कारण "उपन्यास आविष्कार" के कमजोर दावों के आधार पर दवा कंपनियों द्वारा अपनाए गए पेटेंट विस्तार को अस्वीकार कर दिया गया है।

उदाहरणों में टेनोफोविर डिसप्रॉक्सिल फ्यूमरेट (TDF), नेविरापीन, ग्लिवेक (इमैटिनिब मेसाइलेट), जिडोवुडिन/लैमिवुडिन (HIV दवाएं), और लोपिनवीर/रिटोनाविर (HIV दवाएं) जैसी दवाओं के पेटेंट का विरोध शामिल है।

संभावित प्रभाव:

प्रस्तावित परिवर्तन भारत और वैश्विक दक्षिण के मरीजों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जो भारत के किफायती जेनेरिक दवाओं और टीकों के उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

पूर्व-अनुदान विरोध कमजोर होने से आवश्यक दवाओं तक पहुंच बाधित हो सकती है, मरीजों को जोखिम में डाला जा सकता है और जेनेरिक दवा उद्योग प्रभावित हो सकता है।

विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि भारतीय पेटेंट अधिनियम के भीतर इस प्रावधान का कोई भी क्षरण एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिससे मरीजों की सस्ती दवाओं तक पहुंचने की क्षमता खतरे में पड़ जाएगी और फार्मास्युटिकल निगम बाजार पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम हो जाएंगे।

निष्कर्ष:

पेटेंट संशोधन नियमों के मसौदे ने चिंताएं बढ़ा दी हैं कि वे आवश्यक सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकते हैं, संभावित रूप से फार्मास्युटिकल दिग्गजों को लाभ पहुंचा सकते हैं, जबकि मरीजों की सस्ती दवाओं तक पहुंच के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों की सुरक्षा में अनुदान-पूर्व विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका खतरे में है, जिससे भारत और उसके बाहर के रोगियों पर प्रभाव के बारे में सवाल उठ रहे हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

त्रिपिटक

GS Paper I (कला एवं संस्कृति)

संदर्भ: हैदराबाद के बुद्धवनम थीम पार्क की एक टीम श्रीलंका की महत्वपूर्ण यात्रा पर निकली। कोलंबो-कैंडी मार्ग पर स्थित मथाले में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं।

ऐसा कदम क्यों?

टीम ने नोट किया कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ, जिन्हें त्रिपिटक (सूत्र, विनय और अभिधम्म पिटक) के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से मौखिक रूप से प्रसारित की गई थीं।

हालाँकि, यह राजा अशोक के समकालीन, श्रीलंकाई राजा देवनमपिया तिस्सा के तत्वावधान में था, कि ये शिक्षाएँ श्रीलंका में ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थीं।

इस घटना ने भारत में बौद्ध साहित्य के आगमन को चिह्नित किया।

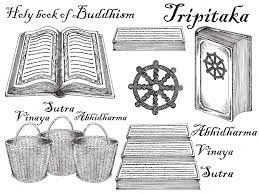

त्रिपिटक के बारे में:

त्रिपिटक, जिसे पाली कैनन के नाम से भी जाना जाता है, पवित्र बौद्ध धर्मग्रंथों का एक संग्रह है जो थेरवाद बौद्ध परंपरा के मूलभूत ग्रंथ हैं।

इसे तीन खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "तीन टोकरियाँ।"

इतिहास और महत्व:

त्रिपिटक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के समय से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था जब तक कि इसे अंततः पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा नहीं गया था।

इसका अत्यधिक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है क्योंकि इसमें बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों द्वारा दी गई शिक्षाएं, प्रवचन, नियम और दिशानिर्देश शामिल हैं।

त्रिपिटक की रचना:

विनय पिटक (अनुशासन की टोकरी):

इसमें बौद्ध समुदाय में मठवासी अनुशासन के नियम और दिशानिर्देश शामिल हैं।

भिक्षुओं और भिक्षुणियों से अपेक्षित आचरण और व्यवहार पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है।

विवादों को सुलझाने के लिए नैतिक दिशानिर्देश, अनुशासनात्मक कोड और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

मठवासी जीवन, संघ (मठवासी समुदाय) के संगठन, और सद्भाव और नैतिक आचरण बनाए रखने में मठवासी संहिता की भूमिका के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सुत्त पिटक (प्रवचनों की टोकरी):

इसमें बुद्ध और उनके करीबी शिष्यों द्वारा दिए गए प्रवचन और शिक्षाएं शामिल हैं।

इसमें नैतिकता, ध्यान, दर्शन और सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले प्रवचनों का एक विशाल संग्रह शामिल है।

इसमें अलग-अलग संग्रहों या निकायों में समूहित अलग-अलग सुत्त (प्रवचन) शामिल हैं, जैसे कि दीघा निकाय (लंबे प्रवचन), मज्जिमा निकाय (मध्य-लंबाई प्रवचन), संयुक्त निकाय (जुड़े हुए प्रवचन), और अंगुत्तर निकाय (संख्यात्मक प्रवचन)।

चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, आश्रित उत्पत्ति और बौद्ध धर्म की अन्य मूल अवधारणाओं पर बुद्ध की गहन शिक्षाएँ प्रस्तुत करता है।

अभिधम्म पिटक (उच्च शिक्षाओं की टोकरी):

बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का व्यापक और व्यवस्थित विश्लेषण प्रदान करता है।

मन, चेतना और वास्तविकता की प्रकृति का गहन विस्तार से अन्वेषण करता है।

बौद्ध अवधारणाओं की उन्नत समझ प्रदान करते हुए, शिक्षाओं को अधिक तकनीकी और विश्लेषणात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है।

सात पुस्तकों में विभाजित, जिन्हें अभिधम्म पुस्तकों के नाम से जाना जाता है, जो चेतना, मानसिक कारकों, तत्वों और मुक्ति के मार्ग जैसे विषयों पर प्रकाश डालती हैं।

अस्तित्व की परम प्रकृति और मन की कार्यप्रणाली का गहन अन्वेषण प्रस्तुत करता है।

विशेषताएँ और विशेषताएँ:

त्रिपिटक को थेरवाद परंपरा में बौद्ध धर्मग्रंथों का सबसे प्रामाणिक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है।

ग्रंथ मुख्य रूप से पाली में लिखे गए हैं, जो एक प्राचीन भारतीय भाषा है जो बुद्ध के समय में बोली जाने वाली भाषा के करीब है।

त्रिपिटक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में अभ्यासकर्ताओं के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

माना जाता है कि त्रिपिटक बुद्ध की मूल शिक्षाओं को संरक्षित करता है, उनके ज्ञान और शिक्षाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

गुरेज़ घाटी

GS Paper I (भूगोल)

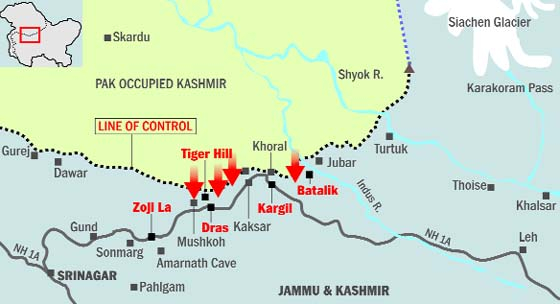

संदर्भ: उत्तरी कश्मीर में स्थित गुरेज़ घाटी के भीतर ऊंचाई वाले दर्रे अब कारगिल, लद्दाख के द्रास सेक्टर में मुश्कोह घाटी से जुड़े हुए हैं। 1999 के युद्ध के दौरान यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थल था।

नव स्थापित 130 किलोमीटर लंबी सड़क पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, और इसके सबसे ऊंचे दर्रों में से एक, काओबल गली, गुरेज में 4,166.9 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इन दोनों घाटियों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है।

गुरेज़ घाटी के बारे में:

कश्मीर घाटी में पाया जाने वाला गुरेज़ नियंत्रण रेखा के पास स्थित है, जो इसे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के एस्टोर और नीलम जिलों से अलग करता है।

स्थानीय निवासी मुख्य रूप से जातीय दर्द/शिन हैं जो शिना भाषा बोलते हैं और पाकिस्तानी प्रशासित गिलगित-बाल्टिस्तान में अपने समकक्षों के साथ समान पोशाक और सांस्कृतिक परंपराएं साझा करते हैं।

गुरेज़ घाटी के भीतर स्थित बुदुआब गांव अपनी ज़ुम्बा याक के लिए जाना जाता है, जो अन्य याक की तुलना में छोटी नस्ल है।

गुरेज़ घाटी ने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

यह नियंत्रण रेखा (LoC) के करीब स्थित है, जहां किशनगंगा नदी कई क्षेत्रों में सीमा का निर्धारण करती है।

गुरेज़ घाटी की विशिष्टता आधुनिक शहरी निर्माण सामग्री से रहित, पूरी तरह से लकड़ी के घरों से निर्मित गांवों की उपस्थिति है।

यह क्षेत्र विविध जीव-जंतुओं और वन्यजीवों को समेटे हुए है, जिनमें हिमालयी भूरा भालू, हिम तेंदुआ, आइबेक्स, कस्तूरी मृग और मर्मोट जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं।

लगभग 38,000 निवासियों के साथ, गुरेज़ घाटी ने इस वर्ष पहले ही 50,000 से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया है।

मुश्कोह घाटी:

द्रास, लद्दाख में स्थित, मुश्कोह घाटी "जंगली ट्यूलिप की घाटी" के रूप में भी प्रसिद्ध है।

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान टाइगर हिल पर हुई भीषण लड़ाई के कारण घाटी को बदनामी मिली, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के कई लोग हताहत हुए।

मुश्कोह घाटी की घास के मैदान जीवंत जंगली ट्यूलिप फूलों से सुशोभित हैं, और यह लुप्तप्राय हिमालयी यू का घर है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

नारी अदालतें:

नारी अदालत मिशन शक्ति के तहत संबल उप-योजना का एक हिस्सा है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत संचालित होती है।

मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना है।

नारी अदालत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले छोटे प्रकृति के मामलों (उत्पीड़न, अधिकारों में कटौती आदि) को हल करने के लिए महिलाओं को एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है।

इस मंच का उपयोग जागरूकता पैदा करने, योजनाओं में सुधार के लिए फीडबैक प्राप्त करने और सेवा के प्रभावी सार्वजनिक वितरण के लिए जनता से जुड़ने के लिए किया जाएगा।

गांगेय ज्वार:

गैलेक्टिक ज्वार आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण उत्पन्न होते हैं, और सितारों और गैस बादलों जैसे आकाशीय पिंडों के बीच बातचीत के दौरान होते हैं।

ये ज्वारीय बल आकाशगंगा के विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं।

वे तारा निर्माण को बढ़ावा देकर और छोटे तारा प्रणालियों को बाधित करके आकाशगंगा संरचना को नया आकार दे सकते हैं।

ये आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित महाविशाल ब्लैक होल को प्रभावित करते हैं।

खगोल विज्ञान में, ब्रह्माण्ड संबंधी समय में आकाशगंगाओं की जटिल गतिशीलता और विकास को समझने के लिए आकाशगंगा के ज्वार को समझना महत्वपूर्ण है।

क्षणभंगुर:

क्षणभंगुर कुछ पौधों की प्रजातियाँ हैं जो केवल मानसून के दौरान खिलने के लिए पूरे वर्ष प्रतीक्षा करती हैं।

उदाहरण: ग्राउंड ऑर्किड, लिली, जंगली रतालू आदि। ये फूल देशी परागणकों के लिए अमृत और पराग के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हैं।

खिलने की अवधि: मई के अंत और पूरे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में।

क्षणभंगुर दो प्रकार के होते हैं - वार्षिक और बारहमासी।

वार्षिक पंचांग हर साल नए व्यक्तियों का निर्माण करते हैं और बहुत ही कम अवधि के लिए देखे जाते हैं। वे अपने जीवन चक्र के अंत में बीज बनाते हैं और अगले वर्ष तक निष्क्रिय रहते हैं।

बारहमासी में एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन अन्य भाग (तना, फूल) नव निर्मित होते हैं।

कॉपीराइट 2022 ओजांक फाउंडेशन